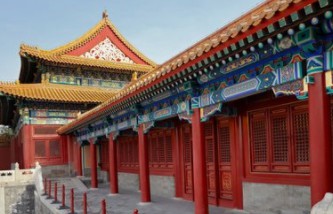

傳統(tǒng)建筑的屋面形態(tài)主要有:

廡殿、歇山,、懸山,、硬山,、攢尖、盔頂,、扇面等,。

1、硬山

使用范圍:多用于民居,,在宮殿寺廟中一般用于配殿,、廂房。

特征:一條正脊,、四條垂脊(等級(jí)較低者不用垂脊),;前后兩面坡屋頂, 其山墻兩端屋面不伸出山墻外,不露檁頭,;正脊較簡(jiǎn)單,,兩山只用筒瓦或披水磚壓梢在南方,山墻多向上伸出屋面為封火墻,。

2,、盔頂

使用范圍:多用于禮儀紀(jì)念性建筑。

地域分布:四川,、湖南等地區(qū)較常見(jiàn),。

特征:屋面坡度上下者較平緩,中間較陡,,斷面如弓,,寶頂下的垂脊向上拱起似古代的武士頭盔。

3,、盝頂

特征:下部屋面似亭,,上部屋面為平頂,中部有脊交圈如女兒墻為了使雨水順利排出,一般根據(jù)屋面排水需要,,在若干處屋脊下兩個(gè)筒瓦之間的板瓦上安裝一個(gè)過(guò)水當(dāng)溝,。

宋《營(yíng)造法式》—— “言其卑小,比之于城若女子之于丈夫”,,即:城墻邊上部分升起的部分(擋火墻),。

4、攢尖頂

特征:屋面坡度很陡,,向上呈尖錐形,,無(wú)正脊,數(shù)條垂脊交會(huì)于頂部,,上覆寶頂,,四周角梁匯于中心雷公株。

注:攢尖也稱(chēng)斗尖,。